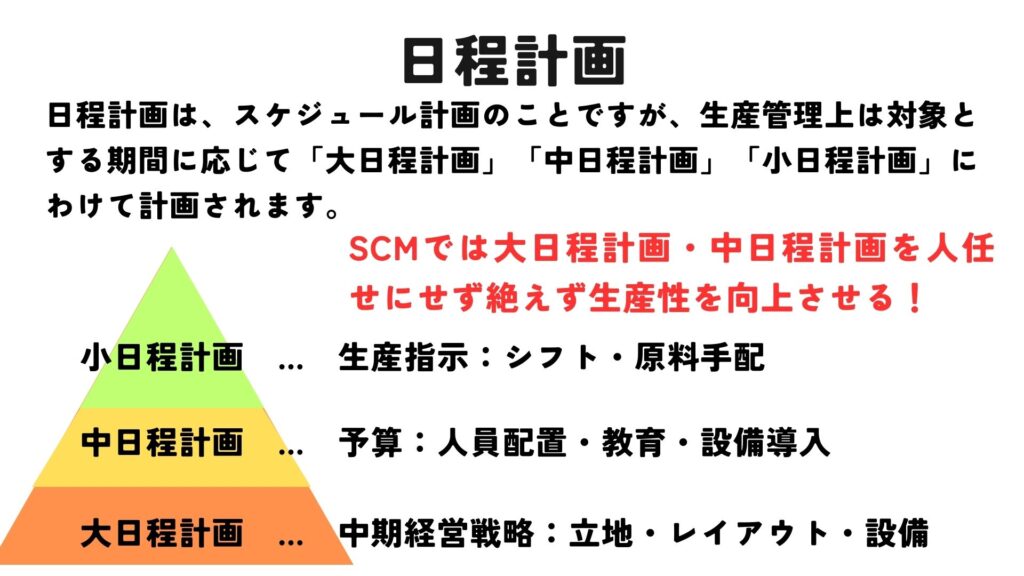

生産管理において、スケジュール管理することを日程計画と呼びますが、対象とする期間に応じて「大日程計画」「中日程計画」「小日程計画」の3つの分類があります。

「大日程計画」は、長期スパンでの計画で、1年から数年の計画のことを指します。

中期経営計画などで、工場の立地・レイアウト・設備などを含めて大きな方向性と、大きな投資に関係することを計画していきます。

「中日程計画」は、中期スパンの計画で、数か月から1年までの計画になります。

年間予算での投資や、人員配置、教育、外注・内製比率の調整などが対象です。

数か月先を見越した対策のスケジューリングを行うイメージです。

「小日程計画」は、1日から一週間くらいの生産計画のことで、生産計画、原料の仕入れやシフトの割り当て・作成などの実際の生産に関する計画です。とにかく目の前の生産すべきものを、いかに効率よく生産すべきかということが主眼です。

上記のように、日程計画は大日程計画⇒中日程計画⇒小日程計画の順番に細かくなっていきますが、生産がうまくいっているときは、この流れがスムーズに言っている場合になります。

つまり、大日程計画で作る製品の方向性や必要な設備・レイアウト対策ができた状態で、中日程計画で設備の設置と人の配置や教育と生産余力を確保し、小日程計画で具体的な生産計画と原料仕入れを行って人員がそろった状態でシフト組みをする、ということです。

このように大きな戦略・方向性が揺るがないと日々の生産もうまくいきます。

一方で、市場環境の変化するスピードが速い昨今においては、なかなか経営戦略や予算の段階で想定していたこととは違うものを生産しなければならないということもあろうかと思います。

ただ、だからといって大日程計画・中日程計画を全く立てないでいると、何が来てもキャパオーバーということになってしまいますので、常に生産性向上・コスト削減については、課題の優先順位と必要な準備期間を取っていく必要があります。

それが、大日程計画・中日程計画・小日程計画をたてるなかで大事になってきます。

この日程計画は生産の場面で使われる概念ですが、SCMの全体の最適化においても重要な考え方です。課題のスパンを大・中・小で分けて考えて取り組むことで、効率的に最適化の実現が進んでいくかと思います。やはり、大日程・中日程の計画がない中で、日々の小日程計画しか立てていないようでは、半年たっても一年たっても何も進歩がない、ということになりがちです。

日々の仕事に忙殺されず、まず大日程・中日程での計画を立てることが、サプライチェーン全体をよりよくしていくための第一歩になります。