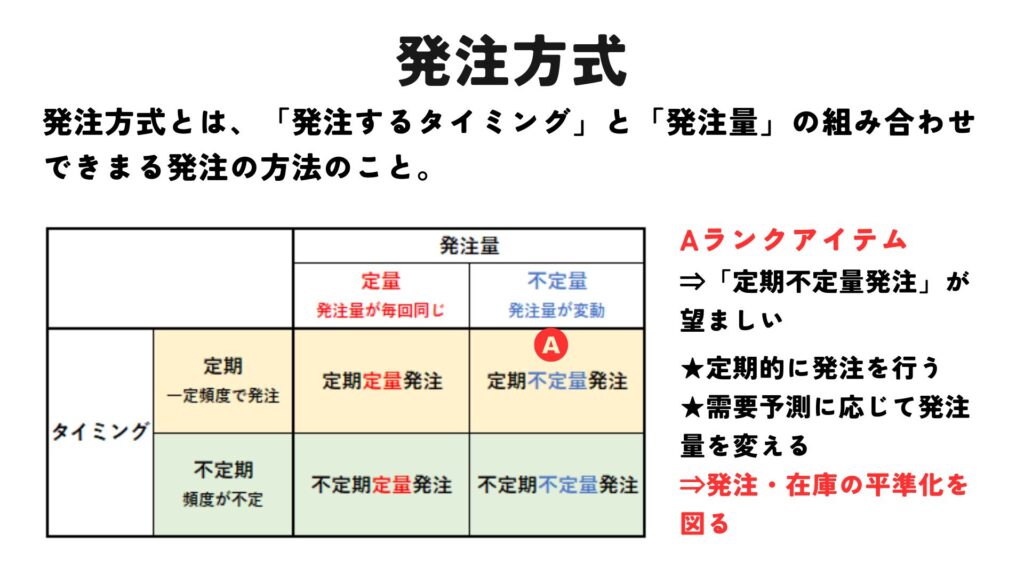

発注方式には「発注のタイミング」と「発注量」によって、以下の4つの組み合わせが存在します。

発注のタイミング:定期発注と、不定期発注の2種類

発注量:定量と不定量の2種類

これらの組み合わせによって、4種類の発注方式になります。

定期発注方式(定期・定量)

- 発注タイミング:一定の間隔で定期的に発注

- 発注量:毎回同じ量を発注

- 適用例:原材料や消耗品の補充(例:毎月100個のボルトを発注)

- メリット:

- 発注作業が簡単で管理しやすい

- 発注サイクルが決まっているため、計画が立てやすい

- デメリット:

- 需要の変動に対応しにくい(需要が少ないと在庫過剰、需要が多いと品切れのリスク)

2. 定期発注方式(定期・不定量)

- 発注タイミング:一定の間隔で発注

- 発注量:在庫の減少に応じて変動

- 適用例:店舗の在庫補充(例:毎週末の売れた分を補充)

- メリット:

- 需要の変動に対応できる

- 発注サイクルが決まっているので、発注業務がルーチン化しやすい

- デメリット:

- 発注量が毎回異なるため、在庫管理がやや複雑

- 需要の急激な変動には対応しきれない可能性

3. 不定期発注方式(不定期・定量)

- 発注タイミング:在庫が一定水準以下になったら発注

- 発注量:毎回同じ量を発注

- 適用例:安全在庫を超えたら発注(例:在庫が10個を下回ったら50個発注)

- メリット:

- 需要に応じた発注ができるため、在庫過剰を防げる

- 在庫水準が一定に保たれやすい

- デメリット:

- 発注のタイミングが不規則になり、管理が難しい

- 急な需要変動時に適切な補充ができない場合がある

4. 不定期発注方式(不定期・不定量)

- 発注タイミング:在庫が一定水準以下になったら発注

- 発注量:その時点の需要予測に応じて変動

- 適用例:高価な製品や需要が変動しやすい商品(例:需要の増減を見て適切な量を発注)

- メリット:

- 需要変動に柔軟に対応でき、無駄な在庫を持たずに済む

- 在庫圧縮が可能で、キャッシュフローの改善につながる

- デメリット:

- 発注管理が難しく、発注タイミングや量の判断が複雑

- 発注頻度が不規則になり、仕入れ価格の変動リスクがある