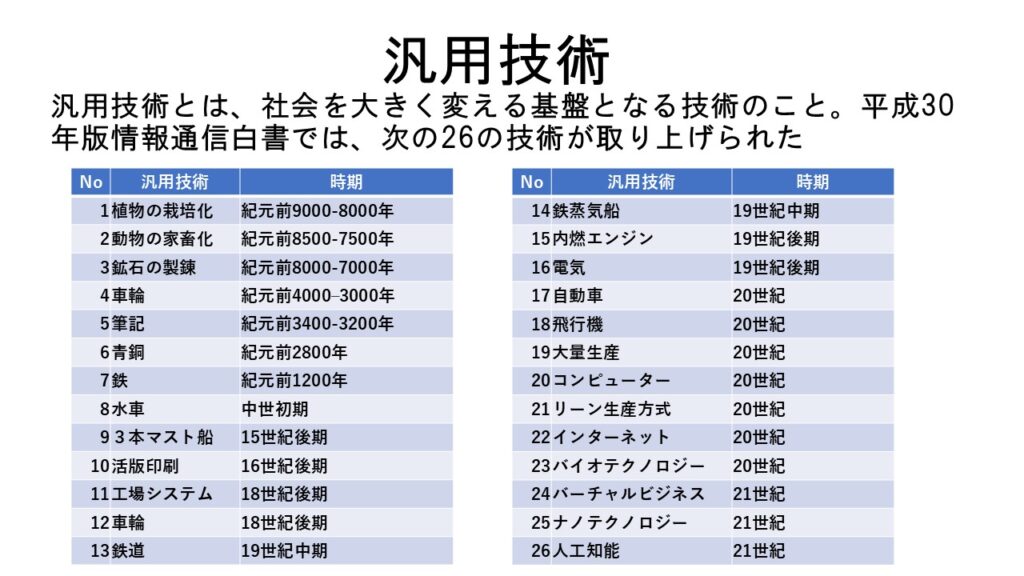

平成30年版情報通信白書でまとめられた汎用技術(GPT)の中の、「鉱石の製錬」について解説します。

鉱石の製錬は、人類が自然界から得られる鉱石から金属を取り出す技術であり、約8,000年前、新石器時代後期にアナトリア(現在のトルコ)で銅の製錬が始まったとされています。これは、人類がそれまでの石器時代から、より硬く加工しやすい金属を道具として利用する「金属器時代」へと移行する画期的な転換点でした。

鉱石の製錬により、より丈夫で鋭い農具や武器、道具が作れるようになり、

・農業生産性は飛躍的に向上

・食料供給が安定し、人口増加を支える基盤が確立

・武器の改良は戦争の形態を変え、強力な国家や帝国の形成を促しました。

製錬技術は、初期の銅から始まり、紀元前3000年頃には銅と錫の合金である青銅が、そして紀元前1200年頃にはより硬度の高い鉄の製錬が発明されました。特に鉄の普及は、農具の高性能化と武器の大量生産を可能にし、各地で文明の発展を加速させました。

鉱石の製錬は、単に金属を作る技術に留まりませんでした。製錬には高温が必要となるため、炉の建設、燃料の確保(木炭など)、そして精緻な温度管理といった関連技術の発展を促しました。

鉱石の製錬技術は人類の歴史を通じて進化を続け、現代の産業社会を支える基盤となっています。

自動車、電子機器、建設材料など、私たちの身の回りにあるほとんどの製品には金属が使われており、製錬技術なくして現代文明は成り立ちません。

鉱石の製錬は、社会構造、経済、そして文明の発展全てを可能にした、まさに根源的な汎用技術なのです。