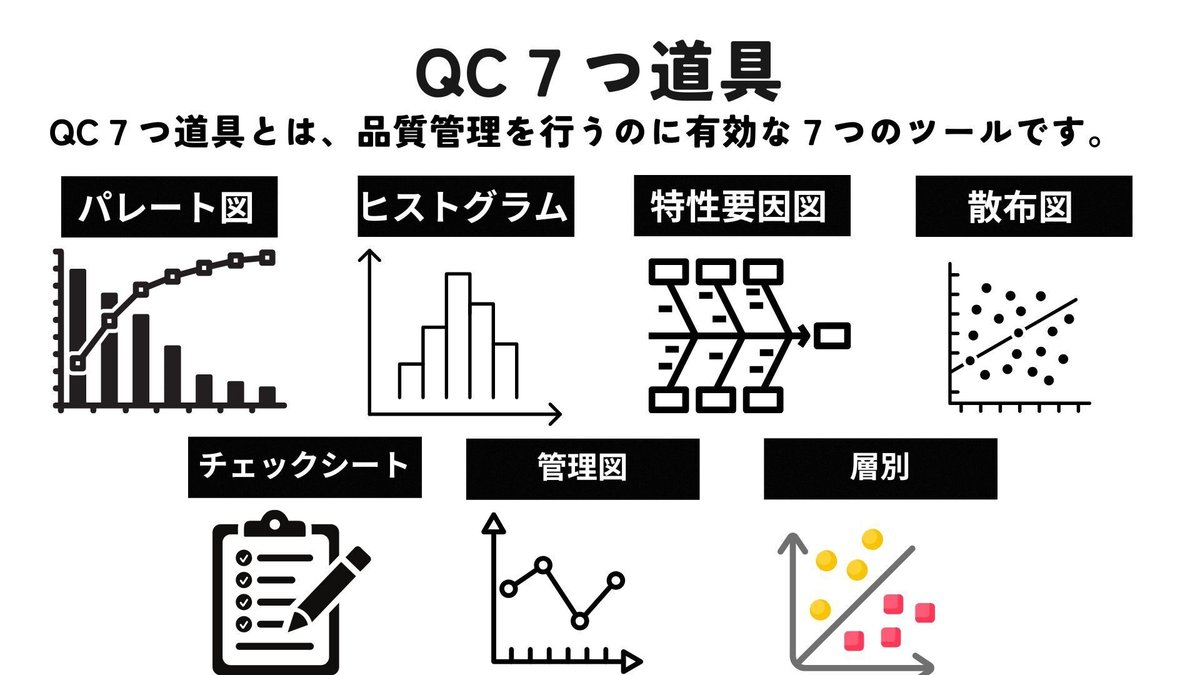

QC7つ道具とは、品質管理を行うための基本的な7つのツールのことです。このQC7つ道具は、日本の品質管理の第一人者である**石川馨(いしかわ かおる)**氏によって体系化されました。もともとは製造業向けに作られたものですが、今では物流や在庫管理、需要予測など、SCMのさまざまな場面で活用されています。

1. パレート図

「80対20の法則」に基づき、問題の原因を発生頻度の高い順に並べる図です。例えば、「不良品の80%は、たった20%の原因から発生している」というように、影響の大きな問題を特定できます。SCMでは、在庫不足の原因分析や、物流の遅延要因の特定などに使われます。

2. ヒストグラム

データのばらつきを棒グラフで表し、異常や偏りを視覚的に把握するツールです。例えば、配送リードタイムのばらつきを分析し、平均よりも極端に長い配送が多い場合、その原因を探るのに役立ちます。

3. 特性要因図(魚の骨図)

「なぜこの問題が起こるのか?」を体系的に整理し、視覚化するための図です。例えば、納期遅れの原因を「交通渋滞」「倉庫の作業遅れ」「発注ミス」などに分類し、それぞれの影響を分析するのに使われます。

4. 散布図

2つの変数の関係性をグラフにしたものです。例えば、「発注量が増えると、欠品率はどう変わるのか?」といった相関関係を確認するのに役立ちます。需要予測や在庫管理の最適化に応用できます。

5. チェックシート

データを記録し、整理するための表です。例えば、「この倉庫ではどれくらいの頻度でピッキングミスが発生しているか?」といった記録をつけることで、ミスのパターンを把握し、対策を立てることができます。

6. 管理図

プロセスが安定しているかどうかを監視するためのグラフです。例えば、「この工場の生産品質は一定レベルを維持できているか?」を定期的に確認し、異常があればすぐに対応できます。SCMでは、製造品質の安定化や、物流プロセスの監視に活用されます。

7. 層別

データをカテゴリーごとに分けて分析する手法です。例えば、地域別の配送遅延率やサプライヤーごとの品質の違いを調べることで、問題の発生要因をより詳細に特定できます。

QC7つ道具は、1950年代から1960年代にかけて、日本企業が品質管理を向上させるために整備されました。その後、さらに複雑な問題を解決するために、「新QC7つ道具」も登場しました。新QC7つ道具は、**数値データではなく、言葉や文章のデータ(定性的情報)**を分析するのに適しており、戦略立案や問題解決の場面で活用されています。

« Back to Glossary Index